6月5日、昨年「ふるさと文化財の森」に指定された「うるしの森」にて、大子漆保存会の皆さまによるウルシの目立て作業を見学いたしました。‘山の神様’にお赤飯などのお供え物をして、お神酒でお清めをし、一年間無事に作業ができるよう祈りを捧げてから作業開始となりました。’目立て’は、シーズ[…]

6月5日、昨年「ふるさと文化財の森」に指定された「うるしの森」にて、大子漆保存会の皆さまによるウルシの目立て作業を見学いたしました。‘山の神様’にお赤飯などのお供え物をして、お神酒でお清めをし、一年間無事に作業ができるよう祈りを捧げてから作業開始となりました。’目立て’は、シーズ[…]

5月30日、池田植栽地にて今年掻くウルシの木の確認と動線の草刈りを行ないました。五月も下旬になり、ウルシの花が咲き始めました。26日、常陸大宮市では5分咲きほどにほころび、30日の池田は8分ほど開いています。満開から1週間たったころの大安の日に目立てをして、今期の漆掻きの始まりで[…]

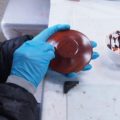

5月28日、摺り漆教室を開催いたしました。本日は9名の方々が参加されました。人数制限をし、講師も1名になってからおよそ1年半ぶりに通常に戻ることができ、活気も戻ってきました。本日は参加者のお一人がフィンランドからのお客様をお連れくださいました。陶芸家の方でしばらく日本に滞在される[…]

4月13日、講師の先生の畑で分根の植え付けの研修を行いました。この分根は、2月の後半に、今年の植え付けのために苗を起こした際に切り分けたものを土の中に埋めておいたものです。この時起こした苗の一部は、3月に行われた麗潤館の植栽のために分けていただいています。畑に植えた分根は、一年後[…]

4月23日、摺り漆教室を開催いたしました。本日はキャンセルが重なり、参加者2名様のみとなりました。新しい木地の作品に取り組まれた方は、木地固めの後に、木地調整のときに気が付かなかったペーパーの跡が見えて、次回に修正するのを楽しみにされていました。

3月26日、摺り漆教室を開催いたしました。1月と2月の教室を中止したため、今回は3か月ぶりの開催となり、6名の方々が参加されました。ひと月に一度という頻度の高くないペースの教室のため、できるだけ間延びせずに開催できることを願っています。

3月12日、常陸大宮市久隆にてウルシ苗の植栽を行いました。この日は晴天にも恵まれ、奥久慈漆生産組合さまのご指導とご協力のもと、約30名のボランティアの方々とともに220本ほどの苗を植え、麗潤館の最後の植栽を無事に終えることができました。参加してくださった皆さま、ご協力くださった皆[…]

『ウルシ植栽2022』の参加者募集は定員に達しましたので締め切りといたします。 お申し込みくださった皆さまありがとうございました。 *** *** *** *** *** 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、2022年の[…]

1月26日、3月の植栽のための地拵えを行いました。奥久慈漆生産組合の方々のご協力をいただき、整備前とは見違えるようにすがすがしい景色となりました。幸い前夜の雪の予報も外れ、予定通りに作業を進めることができました。地拵えが済んだあと、土壌診断のための土のサンプルを採取し、土壌改良剤[…]

1月22日、生漆のチューブ詰めを行いました。今回は2021年産盛漆1kgを遠心分離器で濾して、50gのチューブ10本に詰め、残りを保存パックに保存しました。例年通り、旧上岡小学校にて、機材と部屋を「大子漆工芸くらぶ」様にお借りし、同くらぶのメンバーの方にご指導いただきました。ご協[…]